熱中症対策が強化されている昨今、素材の「冷たさ」評価はますます注目を浴びています。

様々なqmaxを測定する試験機が出回っておりますが、qmaxの原理原則は、KES-F7 サーモラボによって実現され、「冷たさ」を数値化できる初めての試験機として誕生しました。

今回は改めて、接触冷感やqmaxについて解説します。

接触冷感試験とqmaxについて

肌がものに触れた時に、「温かい」「冷たい」と感じる皮膚感覚を、”接触冷温感”とよびます。

肌からものへの熱の移動量によって冷温感の感じ方が異なり、それを評価する指標”qmax”(熱流量ピーク値)をKES-F7 サーモラボ、KES-QM 接触冷温感試験機で測定できます。

qmaxは、1970年代にKES®(ケス)を共同開発した京都大学の川端季雄博士が、布の接触冷感性を評価する値として定義しました。

現在では、Q-maxやQ-MAX、Qmax、QMAXなど、様々な表記方法で使用されていますが、JIS規格等で定められている正式な表記は「qmax」です。

規格について

JIS規格「繊維製品の接触冷感性評価方法」は、カトーテックの試験機(KES-F7 サーモラボ)をベースに原案されています。

中国の推奨規格「 GB/T 35263-2017 テキスタイル-接触時の冷涼感の試験と評価」や台湾の規格「CNS15687, L3272 生地の瞬間冷感試験方法」も同様です。

qmaxとKES-F7 サーモラボ

1977年に川端博士による初期熱流束最大値(qmax)と接触冷温感との相関の高さを見出しました。

そして「布の熱特性試験装置“サーモラボ”」を実用機として設計し、熱移動に関する解析を実施。

qmaxと冷温感に関する理論的解析を行いました。

その後、カトーテックと共同で現在のKES-F7 サーモラボの原型となる試験機Thermolabo-Ⅱ型を完成。

qmax、保温性、熱伝導率を測定できる試験機として、50年経過した現在でも世界中で活躍しています。

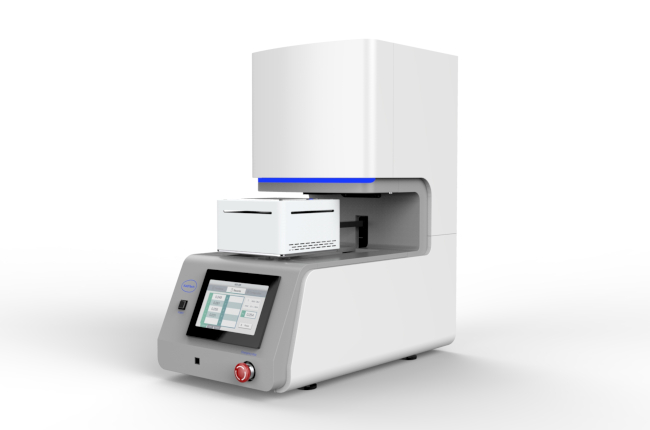

海外では、KES-F7 サーモラボの測定原理をベースとしたqmax値の自動測定が可能な、KES-QM 接触冷温感試験機も活躍しています。

長年の実績と精度の高さを強みに、これからも変わらぬ品質で信頼ある製品をお届けしてまいります。